導入事例インタビュー

キリンビール株式会社様

導入ソリューション:IoTプラットフォーム

IoTプラットフォームは、IoTデバイス(センサーやタグ、マシン等)から収集されたデータを効率的に管理・分析し、様々なアプリケーションやサービスと連携させるための基盤となるシステムです。

導入の背景

キリンビール株式会社(以下キリンビール)では、将来的な競争力を高め、人手不足が一層深刻化する前に、データを活用し多様な働き方ができる環境へとシフトする必要性を感じていました。製造工程の自動化、設備の予兆保全による事故防止、さらにサプライチェーン全体の業務負荷軽減とトレーサビリティ強化を目指す中で、データを一元的に管理できる基盤の整備が不可欠であると判断しました。そこで、製造工程の各設備機器からデータを取り込み、収集したデータを一元的に管理し、活用するための基盤となる「IoTプラットフォーム」の導入を決断しました。

導入の決め手

導入にあたり複数の会社を対象にコンペを実施しました。その結果、キリンビールの製造工程やプロジェクトに対する深い理解と柔軟な対応力が決め手となり、カナデンが採用されることとなりました。また、データの取り込みをカナデンが担当、取り込んだデータの加工をカナデンのパートナー会社が担当、取り込んだデータを反映する画面の加工を別の会社が担当するという、それぞれの会社が得意なパートを対応する手法を取りました。

導入の効果

IoTプラットフォームの導入は、工程の状況やアラームのリアルタイムでの把握を可能とし、それにより各工程間の情報共有が密になることで工場全体の効率的な稼働に貢献しています。また、紙やExcelで管理していたデータがリアルタイムで可視化され、品質の安定化にも寄与しています。今後は、蓄積したデータと生成AIやAMRなどを連携させることで、リモートワークによる製造管理や夜間・休日作業の無人化、予兆保全、発注・在庫管理の効率化、そして他工場との連携強化など、さらなるIoTプラットフォームの活用と生産性の向上を目指しています。

キリンビール株式会社

- 左から:

- 滋賀工場パッケージング担当

- 杉本氏

- 滋賀工場エンジニアリング・環境安全担当

- 濱口氏

- 滋賀工場長

- 黒杭氏

- 生産本部技術部

- 宮浦氏

- 滋賀工場醸造エネルギー担当

- 久保田氏

※インタビュー当時の所属

データで拓く、

キリンビールの未来戦略

日本の製造業は今、労働人口の減少と消費者の多様なニーズへの対応という大きな課題に直面しています。キリンビールも例外ではなく、長年培ってきた高品質なビール造りの伝統を守りつつ、持続可能な生産体制を確立するための変革が課題となっていました。

(生産本部 宮浦氏)

生産本部の宮浦氏は、IoTプラットフォーム導入のきっかけをこう説明します。「人材の採用が難しくなり、人が減っていく時代に、データを活用した働き方へシフトしていく必要性を痛感していました。他社への優位性を保つ上でも、これは避けて通れない道でした。そうした中で、データを一元管理できる基盤の整備が必要だと判断し、IoTプラットフォームの導入を進めることとなりました。」

生産本部のICTチームは、キリンビールの生産本部内でICT戦略の立案、スケジュール管理、新技術の開発・導入の役割を担っています。その役割は年々広がり、キリンビールの事例をキリングループ全体に展開するための牽引役となるハブ機能も果たしています。

「例えば、カメラを活用した事例ではキリンビールが先駆けて導入し、その後、他のグループ会社にも展開されています。今回のIoTプラットフォームを滋賀工場で先行導入したのも、キリンビバレッジも併設されている工場であるため、グループ全体で使える基盤というコンセプトに沿って進めるためでした。」と宮浦氏は、グループ全体の最適化を見据えた戦略を説明します。

導入への道のり

IoTプラットフォーム導入への道のりは決して平坦ではありませんでした。2018年から情報ベンダーと取り組みを開始したものの、滋賀工場での構築後、全工場展開への判断を迫られる前に、想定以上のコストやPCアクセスの重さ、ウォーターフォール開発による柔軟性の無さなどが課題となり、プロジェクトを仕切りなおすこととなります。キリンビールは新たなパートナーを求め、13社が参加するコンペを実施し、カナデンとIoTプラットフォーム導入を進めることを決められました。

「多くの候補の中からカナデン社を選んだ理由は、キリンの現場や人への深い理解があり、安心して共に取り組めると感じたからです。」と宮浦氏はカナデンへの信頼感を語ります。

現場の声:

IoTが変える日々の業務

IoTプラットフォームは、キリンビールの生産現場にどのような変化をもたらしたのでしょうか。今回先進的に取り組みが進んでいる滋賀工場のキーパーソンにインタビューしました。

滋賀工場長 黒杭氏:データに基づく

意思決定と部門間連携の強化

キリンビールは全国に9つの工場があり、その中でも滋賀工場は、多種多様なビール製品、ノンアルコール飲料、クラフトビールを生産する、まさにキリンビールの新商品製造の要となる工場です。また、ビールと清涼飲料水(キリンビバレッジ株式会社様)の2つの機能を持つハイブリッドな工場でもあります。

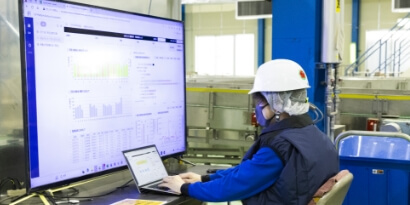

(参考写真:滋賀工場)

滋賀工場の工場長を務める黒杭氏は、IoTプラットフォーム導入による効果を、「新商品製造においては、詳細なデータ採取と精緻な工程管理が不可欠です。IoTプラットフォームによって、リアルタイムでどういった製造工程を経たか、そのデータをしっかり残せるようになりました。以前、他社のシステムを導入して一度作り直した経緯がありますが、製造プロセスでは様々な情報を取得し、それを繋ぎ合わせる拡張性が求められます。カナデンは、工場ごとに異なる設備状況や生産品目に対応できるよう、後から情報を修正したり追加したりできる拡張的な機能を重視してくれました。」と説明します。

IoTプラットフォームは、部門間の連携を改善しました。「滋賀工場は、24時間稼働しており3交代制で勤務しています。IoTプラットフォームによって過去の履歴が確認でき、引継ぎが非常にスムーズになりました。上流工程でトラブルがあればリアルタイムで情報が共有され、下流工程の時間配分を柔軟に変更するなど、工場全体の効率的な稼働に貢献しています。以前は電話で伝えていた詳細情報が、リアルタイムで確認可能になりました。」

(滋賀工場長 黒杭氏)

「トラブル発生時に、優先順位の高いものから迅速に対応できるようになりました。今後は、さらにデータを増やし、AIを活用した自動制御による省力化やサプライチェーン全体の時間短縮を目指しています。」

数字で見えなくても実感する効果として、「様々な情報が画面を通じて得られることで、他工程の理解が深まりました。人手不足が加速する中で、情報の共通化と瞬時性はますます重要になります。人によって品質や工数が変わっていたものが、データに基づいて標準化されていく効果も期待できます。」と黒杭氏は将来への期待を語ります。

醸造エネルギー担当 久保田氏:

アナログからの脱却と業務の深化

入社以来、オペレーターとして仕込や発酵に携わってきた久保田氏は、現在、醸造エネルギー担当として醸造工程や排水管理等を担当しています。IoTプラットフォーム導入後は、その管理が業務の半分を占めるほど、IoTを活用した働き方に変化しているといいます。

「元々の課題は、エネルギー制御において、設備が古くアナログ機器が多いため、電子帳票にデータを上げられないことでした。導入前は現場に逐一足を運び、盤面を確認するしかありませんでした。」

(醸造エネルギー担当 久保田氏)

導入後は、「データが可視化され、装置の稼働状況や、何がどれだけ動いているかが把握できるようになりました。アラームの頻度も可視化され、修理箇所が明確になり、交代時の申し送りもスムーズになりました。」と久保田氏は導入前後の変化について説明します。

今後のDXやIoT化への期待については、「AIの活用です。排水の画面をAIが判断・処理できるようになれば、オペレーターの負担も大幅に軽減されると期待しています。メーターデータの自動読み取りなども進めています。」

パッケージング担当 杉本氏:

設備停止時間8%削減と現場意識の変化

(パッケージング担当 杉本氏)

パッケージングラインの管理業務を担当する杉本氏は、IoTプラットフォームが安定稼働と品質向上に貢献していると説明します。

「工程の状況や機器の停止時間、アラームの分析に役立っています。以前は紙やExcelで管理しており、リアルタイムな対応が難しかったのですが、今ではどこでエラーが出ているか、その原因究明や対応がより迅速に行えるようになりました。」

具体的な改善効果として、設備の停止時間が8%削減されたことを挙げました。

「IoTプラットフォームを活用し、日々のサンプルデータ取り込み・分析、機器をチューニングすることで、安定稼働および品質向上を実現しています。稼働率はパッケージングラインにとって重要な指標であり、昨年比での停止時間削減を定量目標として月4回の定例ミーティングで進捗を確認しています。」

「DXやIoTプラットフォームが業務の効率化に直結するという実感があるため、メンバーは非常に前向きに取り組んでいます。私自身も積極的に活用しており、メンバーの意識の変化と歩調を合わせながら、一体となって推進しています。」と杉本氏はIoTプラットフォーム導入に伴うメンバーの意識や取り組み姿勢の変化について語ります。

エンジニアリング環境安全担当 濱口氏:工場全体を見据えた未来の設備投資

(エンジニアリング環境安全担当 濱口氏)

エンジニアリングと環境安全を担当する濱口氏は、工場全体の設備投資案件の取りまとめや設計・工事、そして工事の安全衛生管理に携わっています。

「IoTプラットフォームは、各工程の生産状況確認に利用しています。非常事態発生時には、不具合要因を確認するトリガーにもなります。また、製造が終わるタイミングが分かるため、工事の段取りがスムーズになり、電話による進捗確認の手間が減りました。」

今後のテーマと将来の展望について濱口氏は、「滋賀工場では、予兆保全、発注管理、在庫管理システムを確実に導入していくことが直近のテーマです。特に予兆保全システムは、全国の工場でデータを集めることで、より精度の高い予測が可能になり、計画的な保全計画や設備改修に繋がると考えています。また、在庫管理システムでは、工場間の在庫融通など、全体最適化によるコスト削減も期待できます。」と説明します。

今後の展望:データが拓く、

持続可能なモノづくり

キリンビールとカナデンの取り組みは、単なるシステム導入に留まらず、データ活用を通じて生産現場の課題を解決し、持続可能なモノづくりを実現するための挑戦です。

宮浦氏は、「可視化や電子帳票もIoTプラットフォームの活用先の一つでしかありません。新たな価値をどんどん作っていくことが大事です。まずデータをたくさん取り込むことで、今後様々なことに活用が期待できる、そのためのインフラ整備だと思っています。生成AIが登場してからは、データの価値は格段に上がっています。しかし、活用できるデータがなければAIによる分析もできません。だからこそ、IoTプラットフォームが重要になってきます。」と説明します。

(各製造工程の稼働状況をリアルタイムでチェックする様子)

また、今後の目標と取り組みについて宮浦氏は、「今後の目標として、『夜間作業と休日作業の無人化』を掲げています。働き方と市場ニーズ、双方の多様化に応えるためには夜間や休日作業の省人化・無人化を進める必要があります。AMR(自律移動ロボット)の導入など、ロードマップを描いて計画的に進めていきたい。」と語ります。

キリンビールは、IoTプラットフォームによって可視化されたデータを活用し、生産性向上、品質管理の強化、そして働き方改革を推進しています。この挑戦は、労働力不足や多品種少量生産といった現代の製造業が抱える共通の課題に対する一つの答えとなるでしょう。カナデンはこれからも、キリンビールのデータを活用したリーンで人に優しい工場づくりへの飽くなき挑戦を強力にサポートし、共に未来のモノづくりを切り拓いていきます。